Politiker und Wirtschaft: Überwindung der Grundskepsis

Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) trafen kürzlich in einem hitzigen Fernsehduell aufeinander, das viel über das Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft enthüllt hat. Die Szene, in der Merz die Forderung nach weniger Steuern für Unternehmen mit hohen Gewinnen und deren Investitionen im Ausland verteidigte, stieß auf klare Ablehnung seitens des Kanzlers. Scholz betonte, dass seine SPD nur steuerliche Erleichterungen für Investitionen in Deutschland, speziell für „Zukunftsinvestitionen“, gewähren wolle. Eine vage Begrifflichkeit, die Raum für Interpretationen lässt und das Misstrauen der Sozialdemokraten gegenüber Unternehmen verdeutlicht.

Die Grundsatzfrage: Weniger Staat oder mehr?

Die bevorstehende Abstimmung am Sonntag wirft auch die Grundsatzfrage auf, ob weniger oder mehr Staat im Wirtschaftssystem gewünscht ist. Die CDU verspricht eine Rückbesinnung auf die Grundsätze Ludwig Erhards, indem sie die Rolle des Staates darauf beschränken will, einen Rahmen zu setzen, der Unternehmen und Bürger ermöglicht, sich zu entfalten. Doch die Glaubwürdigkeit dieses Versprechens bleibt fraglich, da auch im Unionsprogramm Subventionsversprechen verankert sind. Im Gegensatz dazu zeigen SPD und Grüne einen ausgeprägten Lenkungswillen in ihren politischen Ansätzen. In den letzten Jahren dominierte in der Politik eine Grundhaltung des Misstrauens gegenüber Unternehmen, die durch Gesetze wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz manifestiert wurde.

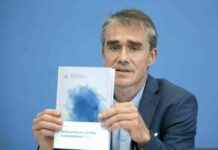

Die Skepsis gegenüber der Privatwirtschaft ist nicht unbegründet. Maßgeblich beeinflusst wurde sie durch die Finanzkrise von 2007/2008 sowie den Dieselskandal von 2015, die das Vertrauen in Unternehmen nachhaltig erschütterten. Die Regulierungsdichte in Deutschland spiegelt somit auch die gesellschaftliche Stimmung wider, in der viele Menschen einen stark reglementierenden Staat fordern. Wirtschaftsvertreter wiederum zeigten in jüngster Zeit eher Interesse an höheren Subventionen als an mehr unternehmerischer Freiheit. Doch die Kritik von Industriepräsident Peter Leibinger und RWE-Chef Markus Krebber an einer Kultur des Misstrauens, die Innovationen und Wachstum behindere, verdeutlicht die dringende Notwendigkeit eines Umdenkens.

Die Rolle des Staates im Wirtschaftssystem

Ein Blick auf aktuelle Gesetzgebungen wie das Energieeffizienzgesetz, das von Nochwirtschaftsminister Robert Habeck vorangetrieben wurde, offenbart den starken Lenkungswillen der Politik in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Unternehmen werden detaillierte Vorgaben zur Energieeinsparung gemacht, die von der Wirtschaft als überbürokratisch empfunden werden. Auch der Gesetzentwurf der Ampel zum Tariftreuegesetz basiert auf der Annahme, dass Unternehmen ohne staatliche Regulierung nicht verantwortungsbewusst mit ihren Ressourcen umgehen würden.

Die Debatte um die Balance zwischen staatlicher Regulierung und unternehmerischer Freiheit ist alt und komplex. Die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft hängt davon ab, ob die nächste Bundesregierung eine Politik des Vertrauens oder des Misstrauens gegenüber Unternehmen verfolgt. Die Entscheidungen, die in den kommenden Jahren getroffen werden, werden richtungsweisend sein für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Es liegt an Politikern, Unternehmern und Bürgern gleichermaßen, eine gemeinsame Grundlage des Vertrauens zu schaffen, die Innovationen und Wachstum fördert.