Sahra Wagenknecht übt scharfe Kritik an Demoskopen und Medien für das Scheitern des BSW

Am vergangenen Wahlsonntag war Sahra Wagenknecht auffallend abwesend, obwohl sie normalerweise gerne vor der Kamera steht. Doch am Montag kehrte sie mit einer Pressekonferenz zurück und äußerte sich empört darüber, dass ihr nachbenanntes „Bündnis“ den Einzug in den Bundestag knapp verpasst hatte. Es fehlten nur 13.400 Stimmen, und Wagenknecht machte dafür eine gezielte Kampagne verantwortlich, die sie sogar als verschwörerisches Zusammenwirken von Demoskopen und Medien bezeichnete.

Unerklärliche Umfrageergebnisse und Medienberichte

Wagenknecht führte an, dass ihre im letzten Jahr gegründete Partei systematisch schlecht gemacht wurde. Sie bezichtigte Umfrageinstitute wie Forsa, ihre Partei unvermittelt von sieben auf vier Prozent herabgestuft zu haben. Diese Umfrageergebnisse wurden begleitet von einer Flut von Artikeln in großen Medien, die behaupteten, dass das BSW an Zustimmung verliere und wahrscheinlich den Bundestag nicht erreichen würde.

Der BSW-Politiker Fabio De Masi ging sogar noch weiter und sprach von einer gezielten Aktion zur Manipulation des Wahlverhaltens durch Forsa. Doch eine genaue Analyse der Umfrageergebnisse zeigt, dass das BSW schon lange nicht sicher mit dem Einzug in den Bundestag rechnen konnte. Verschiedene Institute sahen die Partei bei maximal fünf Prozent, wobei Forsa sie bereits seit Wochen am pessimistischsten einschätzte.

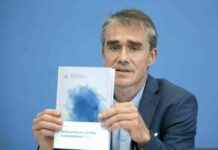

Expertenmeinungen und Hintergründe zur Umfragepraxis

Forsa-Chef Manfred Güllner erklärte gegenüber der F.A.Z., dass bei kleinen Parteien wie dem BSW aufgrund der statistischen Fehlermargen im Vorfeld nicht sicher gesagt werden könne, ob sie den Einzug in den Bundestag schaffen würden. Die Umfragen spiegelten lediglich das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und seien keine Prognosen auf den Wahlausgang. Persönliche Vorlieben oder Abneigungen spielten bei der Gewichtung der Umfrageergebnisse keine Rolle.

Trends und Mobilisierung im Wahlkampf

In den vergangenen Wochen war kein eindeutiger Trend nach oben oder unten bei BSW oder FDP zu erkennen, was die Arbeit der Demoskopen erschwerte. Umfragen können Faktoren wie die Wahlbeteiligung oder Last-Minute-Mobilisierung nicht berücksichtigen. Medienberichte über die Parteien hatten das Potenzial, zu einer Mobilisierung beizutragen, doch schien das Potenzial des BSW bereits ausgereizt zu sein. Hinzu kamen hausgemachte Probleme innerhalb der Partei, die zu einem demobilisierenden Erscheinungsbild führten.

Abschließend zeigt eine internationale Studie, dass die letzten Umfragen vor Wahlen durchaus Einfluss auf das Wahlverhalten haben können. Parteien, die knapp über der Sperrklausel liegen, haben eine höhere Chance, ins Parlament zu gelangen. Ein Verbot von Umfragen kurz vor Wahlen könnte möglicherweise den „Fallbeileffekt“ lindern, den einige Wähler bei der Stimmabgabe vermeiden möchten.