Also, ich bin mir nicht wirklich sicher, warum das wichtig ist, aber hier geht’s los: Ein Golfclub, Luxushotels und Villen, buddhistische Tempel, Naturschutzgebiete mit Krokodilen und seltenen Vögeln – die Insel Chongming im Mündungsdelta des Jangtse-Flusses ist für manchen stressgeplagten Shanghaier, was Sylt für reiche Hamburger ist. Der Weg ins Wochenenddomizil auf Chongming ist freilich wenig idyllisch; er führt vorbei am „Epizentrum der Modernisierung der chinesischen Marine“, wie Fachleute es nennen. Die nahe gelegene Insel Changxing wird von der China State Shipbuilding Corporation (CSSC) kontrolliert, einem riesigen Konglomerat für den Bau von Marineschiffen und kommerziellen Frachtern. Kein anderes Unternehmen auf der Welt baut annähernd so viele Schiffe wie CSSC. Nach manchen Schätzungen geht mehr als die Hälfte der globalen Schiffsbestellungen an die Volksrepublik. China ist – vor Südkorea und Japan – zum größten Spieler im kommerziellen Schiffbau geworden. Es geht um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren.

Jenseits des eskalierenden Zollstreits mit China, der die Schlagzeilen beherrscht, will der amerikanische Präsident Donald Trump auch diese Dominanz Chinas brechen und den amerikanischen Schiffbau „wieder groß machen“. Die Regierung in Washington hat dazu drastische Hafengebühren beschlossen, die vom Herbst an für in China gebaute Schiffe und speziell für chinesische Schiffseigner fällig werden. Vordergründig geht es Trump um eine Wiederbelebung der amerikanischen Werftindustrie, analog zu seinen Plänen für eine Wiederbelebung der heimischen Industrie.

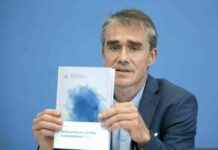

Schiffbau auf der chinesischen Insel Changxing

Im Kern aber geht es auch um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren, über die vier Fünftel aller international gehandelten Waren transportiert werden. Als Nebeneffekt steigen mit den neuen Hafengebühren die Kosten des internationalen Schiffsverkehrs, weil Reedereien sich an die Vorgaben anpassen müssen. China reagierte zunächst verbal: Als „Handelsmobbing“ bezeichneten die Staatsmedien die neuen Hafengebühren. „Der Versuch, die US-Schiffbauindustrie wieder zu beleben, wird scheitern“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking.

Mitte Oktober werden die neuen Abgaben das erste Mal erhoben. Sie treffen alle Reeder, die für die Amerikafahrt in China gebaute Schiffe einsetzen. Auf Containerbasis berechnet, steigen die Gebühren von 120 Dollar bis April 2028 auf 250 Dollar je abgeladenen Container. Das kann sich auf Millionenbeträge summieren, tragen große Frachter doch 5000 bis 24.000 Container. Bis zu fünfmal im Jahr sollen die Gebühren je Amerikabesuch fällig werden. Noch teurer wird es, wenn die Frachter chinesischen Eignern gehören. Die Hafengebühren für einen 40 Fuß (12,2 Meter) langen Standardcontainer könnten durch die Abgaben für nichtchinesische Reedereien um sieben Prozent und von 2028 an um 13 Prozent steigen, schätzt die Beratungsgesellschaft Drewry Shipping. Für chinesische Reeder könnten sie um 19 bis 53 Prozent anziehen.

Damit nicht genug: Für die Anlieferung von Autos auf ausländischen Autofrachtern – egal wer sie besitzt oder gebaut hat – verlangen die Vereinigten Staaten künftig 150 Dollar je Auto Landegebühr. Zudem muss in vier Jahren ein kleiner Prozentsatz des Exports von verflüssigtem Erdgas (LNG) mit Tankschiffen „Made in America“ geleistet werden. Schiffseigner können sich von den Gebühren befreien, wenn sie bei amerikanischen Werften Schiffe bestellen.