Erinnerungskultur im Wandel: NS-Zeit-Mahnung in Görlitz

In der malerischen Stadt Görlitz, die als östlichste Stadt Deutschlands bekannt ist, offenbart sich ein faszinierendes Zusammenspiel von Geschichte und Gegenwart. Die jahrhundertealten Wohnbauten mit ihren restaurierten Fassaden erzählen von vergangenen Zeiten, während die kopfsteingepflasterten Straßen das Flair einer vergangenen Ära bewahren. Doch hinter dieser idyllischen Kulisse verbirgt sich eine düstere Vergangenheit: Görlitz ist eine Stadt, die die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Herrschaft miterlebt hat.

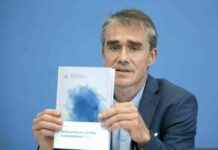

Jasper von Richthofen, Direktor des städtischen Museums Görlitzer Sammlungen, öffnet die Türen zu einer Ausstellung, die die Stadtgesellschaft während der Nazizeit beleuchtet. Hier werden Geschichten von Bürgern präsentiert, die in dieser dunklen Ära lebten – vom Kneipenbesitzer über den Friseur bis hin zum Pfarrer. Diese persönlichen Erinnerungen werfen einen ungeschönten Blick auf den nationalsozialistischen Normalzustand und die Komplexität der menschlichen Erfahrungen inmitten schrecklicher Zeiten.

Die Ausstellung, die auf Initiative des Museums entstanden ist, stieß auf gemischte Reaktionen. Ein Aufruf zur Einsendung von Geschichten führte zu mehr als 700 Kommentaren auf Facebook, einige davon ablehnend und skeptisch gegenüber der Notwendigkeit der Erinnerung an die NS-Zeit. Die Frage nach dem Warum wird laut: Warum sollten wir uns auch nach acht Jahrzehnten noch mit dieser dunklen Periode der Geschichte auseinandersetzen? Diese Kontroverse spiegelt sich auch in der aktuellen politischen Landschaft wider.

Die AfD, eine Partei, die in Görlitz und anderen Regionen Deutschlands starken Zulauf hat, stellt die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus infrage. Mit Äußerungen, die die NS-Zeit als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte abtun oder eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ fordern, schüren sie Zweifel an der Notwendigkeit der Erinnerung an die Vergangenheit. Doch Experten wie Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, warnen vor den Folgen dieser Geschichtsrevisionismus.

Für Wagner ist die Erinnerung an die NS-Zeit nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine politische Notwendigkeit. Als Leiter einer Gedenkstätte, die einst Ort des Grauens war, sieht er sich mit Anfeindungen und Bedrohungen konfrontiert. Die steigende Zahl von Übergriffen auf Erinnerungsorte wie Buchenwald zeigt, dass die Erinnerungskultur in Deutschland auf dem Prüfstand steht.

Die Diskursverschiebung, die von politischen Kräften wie der AfD vorangetrieben wird, bedroht nicht nur die Gedenkstättenarbeit, sondern auch das öffentliche Bewusstsein für die NS-Verbrechen. Die fehlende Auseinandersetzung mit der Täterschaft und den Funktionsweisen der nationalsozialistischen Gesellschaft lässt Raum für Geschichtsrevisionismus und Verharmlosung. Experten wie Jasper von Richthofen und Sven Brajer setzen sich daher dafür ein, die Grautöne der Geschichte zu beleuchten und die Normalität des Unfassbaren zu erfassen.

Die Herausforderung der Erinnerungskultur in Deutschland liegt nicht nur in der Bewahrung der Vergangenheit, sondern auch in der Vermittlung von Geschichte als Mahnung für die Gegenwart. Während die politischen Debatten um die Aufarbeitung der NS-Zeit anhalten, bleiben Menschen wie Jasper von Richthofen und Jens-Christian Wagner an vorderster Front, um die Erinnerung an die Vergangenheit lebendig zu halten und die Lehren aus der Geschichte zu ziehen.