Ursachen und Behandlung von Psychosomatischen Beschwerden

Wenn der Begriff „psychosomatisch“ fällt, fühlen sich viele Patienten oft stigmatisiert, als ob ihre Symptome eingebildet oder gar vorgetäuscht seien. In Wahrheit sind jedoch Beschwerden ohne klare körperliche Ursache weit verbreitet – und lassen sich gut behandeln.

Die Geschichte von Rebecca, heute 21 Jahre alt, illustriert dies eindrucksvoll. Mit zwölf Jahren plagen sie plötzlich Verdauungsprobleme, die ihr den Alltag massiv erschweren. Bauchschmerzen und Durchfälle werden zu täglichen Begleitern. „Das kam so abrupt, dass ich tatsächlich anderthalb Jahre am Stück krankgeschrieben war und auch nicht mehr zur Schule gehen konnte“, erzählt sie.

Rebeccas Leidensweg beginnt mit einem Besuch beim Hausarzt, der jedoch keine Erklärung für ihre Beschwerden findet. Eine Darmspiegelung beim Gastroenterologen bleibt ebenso ergebnislos. Die Diagnose lautet schließlich Reizdarm-Syndrom, eine funktionelle Störung zwischen dem vegetativen Nervensystem und der Darmmuskulatur.

Psychosomatische Medizin: Ein vielseitiges Fachgebiet

Die Psychosomatische Medizin befasst sich mit einem breiten Spektrum von Erkrankungen, darunter psychische Leiden wie Magersucht oder Depressionen, die psychologische Betreuung von schwer körperlich Erkrankten in der Psychoonkologie und die Behandlung von funktionellen Körperbeschwerden. Letztere sind Beschwerden, die trotz fehlender struktureller Veränderungen am Körper auftreten und die Funktionalität der Betroffenen einschränken.

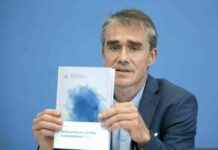

Fast jedes denkbare Symptom kann funktionell bedingt sein, von Schmerzen über Schwindel bis hin zu Übelkeit, erklärt Florian Junne, Klinikdirektor der Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Magdeburg. „Sie haben dann vielleicht jemand, der sagt, ich habe ein Kribbeln überall im Körper, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Gliederschmerzen.“

Rückenschmerzen aus dem Nichts: Grete’s Geschichte

Grete erlebt plötzlich Rückenschmerzen, obwohl sie zuvor sportlich sehr aktiv war. Trotz mehrerer Arztbesuche und unterschiedlicher Diagnosen bleibt eine langfristige Verbesserung aus. Die Schmerzen zwingen sie dazu, das Tanzen aufzugeben, und ihr Lebensradius schrumpft. „Die Welt wurde immer kleiner. Man ging dann nur zum Arzt und zur Arbeit und das war’s.“

Der Vorwurf der Simulation: Ein weit verbreitetes Missverständnis

Patienten wie Grete und Rebecca können unter starken Beeinträchtigungen leiden, obwohl keine körperlichen Ursachen für ihre Beschwerden gefunden werden. Constanze Hausteiner-Wiehle, Oberärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, betont, dass viele Menschen mit Vorurteilen wie dem Vorwurf der Einbildung zu kämpfen haben. Dies könne zu schwerwiegenden Folgen führen und die Betroffenen stigmatisieren.

Das komplexe Wechselspiel biopsychosozialer Faktoren

Ein einfaches A-B Prinzip gibt es im menschlichen Organismus nicht, erklärt Hausteiner-Wiehle. Funktionelle Beschwerden entstehen durch das komplexe Zusammenspiel von körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. Jeder Mensch erlebt im Alltag funktionelle Symptome, die auf verschiedene Auslöser zurückzuführen sind.

Ein Software-Fehler im Gehirn: Die Analogie zu funktionellen Störungen

Bei chronischen Beschwerden kann ein körperlicher Auslöser wie eine Verletzung oder Infektion den Anfangspunkt bilden. Unter bestimmten Umständen kann sich daraus jedoch eine anhaltende oder wiederkehrende Dysregulation im Körper entwickeln. Dies führt dazu, dass Schmerzen wahrgenommen werden, obwohl der ursprüngliche Auslöser nicht mehr vorhanden ist. Funktionelle Störungen lassen sich vereinfacht als „Software-Probleme“ im Gehirn beschreiben.

Ein weibliches Phänomen? Geschlechtsspezifische Aspekte von funktionellen Beschwerden

Frauen sind häufiger von funktionellen Beschwerden betroffen als Männer, jedoch haben sie es oft schwerer, im Gesundheitssystem ernst genommen zu werden. Medizinische Klischees wie die „Weibliche Hysterie“ sind heutzutage zwar überholt, dennoch leiden Frauen noch unter Vorurteilen und mangelndem Verständnis.

Positive Körpererfahrungen ermöglichen: Therapiemöglichkeiten bei funktionellen Beschwerden

Für funktionelle Körperbeschwerden gibt es keine Standardmedikation, sondern die Therapie muss individuell und multimodal ausgerichtet sein. Positive Körpererfahrungen spielen hierbei eine wichtige Rolle, um den Betroffenen zu zeigen, dass ihr Körper funktioniert und sie sich wieder auf ihn verlassen können.

Was tun, wenn man selbst betroffen ist? Empfehlungen von Experten

Bei Beschwerden ohne klare körperliche Ursache ist es ratsam, sich an Fachärzte zu wenden, die auf die entsprechenden Symptome spezialisiert sind. Eine umfassende Abklärung sowie eine ganzheitliche Therapie im biopsychosozialen Kontext können zu einer Verbesserung der Beschwerden führen.

Hoffnung auf Besserung: Erfolgsgeschichten und Perspektiven

Mit der richtigen Behandlung und Therapie besteht Hoffnung auf Besserung und Heilung. Menschen wie Grete und Rebecca haben Wege gefunden, mit ihren psychosomatischen Beschwerden umzugehen und wieder am Leben teilzunehmen. Die Akzeptanz und das Verständnis für funktionelle Erkrankungen sind wichtige Schritte auf dem Weg zur Genesung.