AfD triumphiert in abgehängten Regionen: Regierungskritik eskaliert

Der demographische Wandel trifft ländliche und strukturschwache Regionen Deutschlands mit voller Wucht: Die Bevölkerung altert oder wandert ab, Arbeitskräfte werden rar, Arztpraxen und Schulen schließen, grundlegende Infrastruktur fehlt. Besonders in Ostdeutschland führt das zu Pessimismus und sinkender Lebenszufriedenheit. Hinzu kommt eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierung, insbesondere mit Blick auf die Migrations-, Energie- und Klimapolitik.

Kritik an den etablierten Parteien

Besonders die Grünen stehen in der Kritik: Ihr Auftreten und Politikverständnis provozieren, so die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Das Ziel grüner Politik, dass sich im „Zeitalter großer Umbrüche“ auch der individuelle Lebensstil ändern müsse, wirke bevormundend. Diese Unzufriedenheit hat extremen Parteien wie der AfD mehr Wähler beschert, vor allem in Gebieten mit niedriger Wirtschaftskraft.

AfD Erfolg in Transformationsregionen

Die AfD schneidet besonders stark in sogenannten „Transformationsregionen“ wie Auto- und Stahlstandorten ab, die einen industriellen Wandel erleben, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) untersucht hat. Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz ist dort groß. Laut dem IW steigt die Zustimmung zur AfD in Kreisen mit älterer Bevölkerung, hoher Jugendarbeitslosigkeit und einem hohen Anteil an Handwerksunternehmen und Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe sowie einer signifikanten ausländischen Bevölkerung.

Wahlverhalten und wirtschaftliche Lage

Das Wahlverhalten hängt weniger von der objektiven wirtschaftlichen Lage ab, sondern vielmehr von einem Gefühl des „Abgehängtseins“ – dem Eindruck, es lebe sich in der eigenen Region schlechter als anderswo, sagt Hanno Kempermann, Geschäftsführer von IW Consult. Aus Sicht von Ökonom Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut liegt das Wahlverhalten weniger an der Stadt-Land-Kluft, sondern wird vom Ost-West-Gefälle überlagert.

Die Herausforderung für die Politik

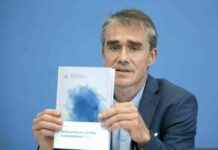

Besserung ist nicht in Sicht: Der demographische Wandel und die angespannte finanzielle Lage vieler Landkreise werden die Situation weiter verschärfen, sagt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing. Die Bundesregierung strebt „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zwischen Stadt und Land an, aber wie soll das gelingen?

Expertenmeinungen und Lösungsansätze

Die regionalen Unterschiede seien hierzulande kleiner als anderswo. In Deutschland fließen jährlich fast 100 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich, unterstützt durch diverse Förderprogramme des Bundes. Doch die Differenzen, besonders zwischen Ost und West, werden nicht verschwinden. Wachsende Großstädte kämpfen um bezahlbaren Wohnraum, während ländliche Regionen unter Abwanderung leiden.

Die Bedeutung der Infrastruktur

Um die Produktion vor Ort „umzubauen“, so Ökonom Jens Südekum, sind erhebliche Investitionen nötig. Nicht nur von Unternehmen, sondern auch von öffentlichen Förderungen. Die klassischen Instrumente der Regionalpolitik dürfen in strukturschwachen Landkreisen gar nicht tätig werden, da sie außerhalb der Fördergebietskulisse liegen.

Die Rolle der Parteien und ihre Lösungsansätze

Die Politikwissenschaftlerin Münch fordert eine Sacharbeit, und zwar nicht auf „Nebenschauplätzen“, sondern „in den Bereichen, auf denen ein Großteil der Bevölkerung staatliches Handeln vermisst“. Die Parteien haben die Problematik erkannt, bleiben teils aber vage. Mehrheitlich fordern sie etwa den Ausbau der Infrastruktur und des ÖPNV.

Die Zukunft der ländlichen Regionen

Die Herausforderungen in den strukturschwachen Regionen erfordern dringende Maßnahmen, um die Lebensqualität und die wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Die Politik muss einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der die Bedürfnisse der Bürger vor Ort ernst nimmt und konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Regionen umsetzt. Nur so kann der Abwärtstrend gestoppt werden und ländliche Regionen wieder attraktiv für Unternehmen und Bewohner werden.